Le mouvement du pôle terrestre peut être écouté... après un bref traitement de MAO.

L'axe de rotation de la Terre n'est pas fixe : si on se représente cet axe comme matérialisé par un bâton planté dans la glace au pôle nord géographique, l'emplacement du bâton devrait varier au cours du temps dans un carré de quelques dizaines de mètres de côté, ceci à cause de déplacements des masses dans le système constitué par la Terre, son atmosphère, ses mers, ses neiges, son noyau. Qu'on se figure que lorsqu'une énorme masse d'eau ou d'air se met en mouvement dans une certaine direction, la terre solide, elle, réagit par un simple principe d'action et de réaction appelé conservation du moment cinétique : l'axe de cet immense système bouge dans une direction opposée.

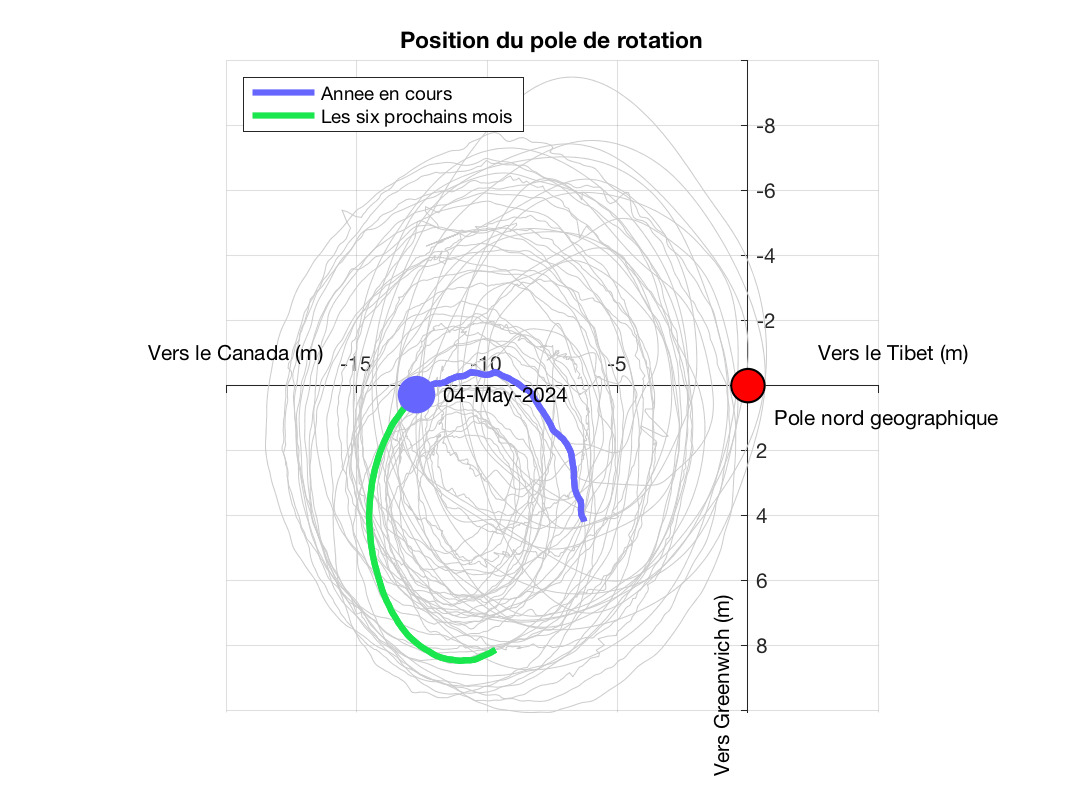

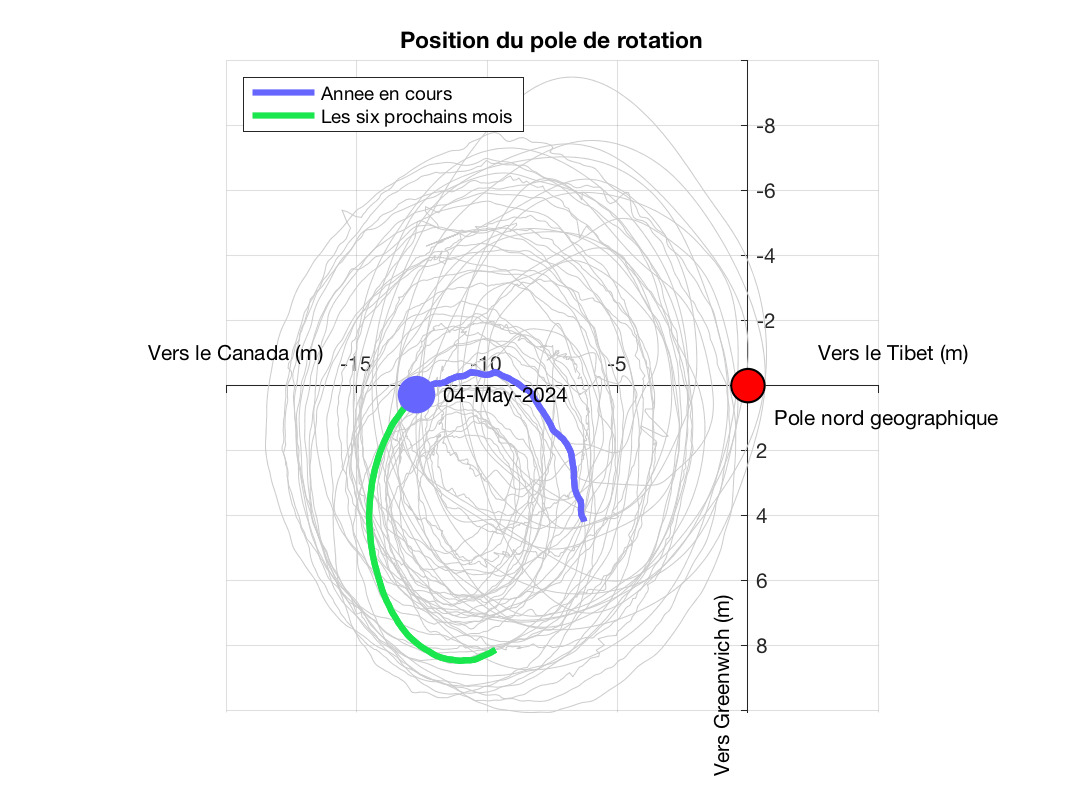

Voici le trajet du pôle de rotation au cours du temps, tel qu'on le mesure à l'Observatoire de Paris (Bizouard, Lambert, Gattano et al. 2019) grâce aux techniques d'interférométrie radio sur les quasars et aux satellites du système de navigation global (GNSS) :

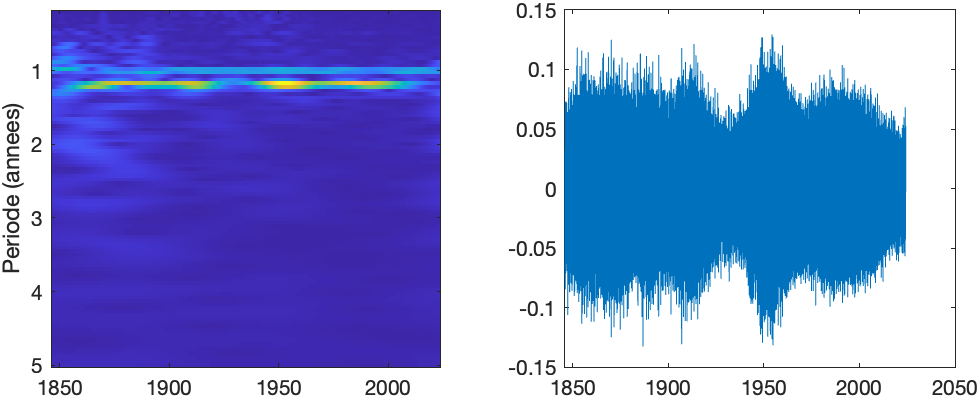

Ce mouvement complexe, si on le projette sur la direction du méridien de Greenwich, peut grossièrement se décomposer en trois morceaux. Le premier de ces morceaux est une tendance à long terme qui varie sur une base interannuelle. Ensuite, le mouvement du pôle, dont on rappelle l'origine atmosphérique et océanique des variations saisonnières, contient deux oscillations majeures, l'une de période 430 jours, l'autre de période 365 jours. Ces oscillations sont d'amplitude variable. Un spectre temps-fréquence du signal, obtenu par exemple par une transformation en ondelette (figure ci-après à gauche), met en évidence les deux composantes à des périodes de 365 jours et à 430 jours (bandes horizontales claires) dont on remarque que leur amplitude varie au cours du temps. La figure met aussi en évidence bien d'autres composantes plus faibles, plus diffuses, assimilables à une sorte de bruit de fond et reflétant des interactions plus complexes entre la terre solide et son environnement extérieur ou interne.

Une sonification simple consiste, pour chaque période, à multiplier l'amplitude par une sinusoide à la fréquence correspondante. Pour une période donnée, cette sinusoide sera donc d'amplitude variable. Si on transforme cela en son, par exemple par la fonction audiowrite de Matlab, cela donne une note bien déterminée dont la puissance varie au cours du temps. La hauteur de la note dépend de la période du signal. Dans notre cas, une période de 365 jours correspondrait à un son de 0,00000003 Hz, soit totalement inaudible. On transforme donc cette période vers une fréquence audible, par exemple dans le registre grave, simple question d'esthétique, au moyen d'un rééchantillonnage du signal, ramenant la fréquence autour d'une centaine de Hertz (la limite inférieure de l'oreille humaine étant autour de 20 Hz). Si on répète cela pour chaque période et qu'on somme tous les signaux (mathématiques puis sonores, voir figure ci-après à droite), on obtient ce résultat sonore lugubre et inquiétant :

rappelant les champs magnétiques de planètes proposés par la NASA à partir des mesures des sondes spatiales.

Imaginons maintenant vouloir écrire une partition pour des instruments bien déterminés et séparés. La sonification proposée ci-avant tient compte de toutes les périodes possibles. Or, on a dit que notre mouvement du pôle se composait en gros de trois morceaux principaux auxquels s'ajoute un bruit de fond. Ces trois parties sont représentées ci-dessous, extraites grâce à une analyse en composantes principales (méthode SSA par exemple ou bien moindres carrés) dont la fenêtre de covariance est de 6,4 ans (cette durée est nécessaire pour séparer l'onde annuelle de l'onde en 430 jours). La dernière figure en bas à droite montre le bruit de fond. On va se baser sur ces quatre parties et attribuer un instrument à chacune.

Convoquons donc les musiciens. La tendance, lente, correspond à la mélodie, jouée par exemple au clavier d'un orgue mais qui pourra aussi être donnée à une flûte, voire en vocalise. La hauteur de la tendance est discrétisée de manière à pouvoir être représentée par des notes entre le Re3 et le Mi4. Proposons ensuite de confier les deux oscillations à des timbales. Les timbaliers auront à frapper leur instrument au moment du maximum des oscillations avec une force comparable à l'amplitude. La différence des périodes fait qu'en de certains moments, les timbaliers frapperont ensemble et en d'autres moments, ils frapperont en opposition. Les timbales sont accordées, l'une au Sol1 à 98 Hz et l'autre au Do2 immédiatement au-dessus à 130,8 Hz.

Mélodie et coups de timbales seront soutenus par une basse (La grave à 55 Hz) jouée par exemple au pédalier de l'orgue. La puissance de la basse pourra être donnée par l'amplitude du bruit résiduel une fois qu'on a retiré du signal original la tendance et les deux oscillations, en jouant sur la boîte d'expression. Comme on peut le voir ci-dessous, elle va donc en s'amenuisant avec le temps (ligne rouge).

La synthèse des sons est réalisée avec Matlab. On fabrique un son en faisant vibrer la membrane d'un haut-parleur qui transmet ses vibrations à l'air puis au tympan. La fréquence des vibrations donne la note, la forme des vibrations donne le type de son ou d'instrument. L'orgue est imité au moyen de la superposition d'une fonction sinus, d'une fonction carrée et d'une fonction triangle (la première donne une note bien propre et lisse, peu naturelle ; les deux dernières donnent une petite impression de vibration ou de tremblement). La timbale est imitée par une fonction sinus (dont la fréquence donne la note de la timbale) modulée par une fonction de Heavyside et une exponentielle décroissante. La fonction de Heavyside correspond au coup frappé. L'exponentielle décroissante contrôle l'atténuation du son. Le signal numérique final est transformé en son par la fonction audiowrite de Matlab après un lissage par régression locale non-paramétrique pondérée (LOWESS). Le morceau est prévu d'une durée de 2 minutes avec un échantillonnage de 8192 Hz.

Voici les parties de musique relatives à chaque composante ainsi que l'ensemble :

| Timbale 1 seule | |

| Timbale 2 seule | |

| Flute (orgue) seule | |

| Bourdon (orgue) seul | |

| Timbales et bourdon seuls | |

| Tout l'ensemble |

L'utilisation d'écouteurs ou d'une enceinte permet de mieux entendre les basses et les timbales.